Suica(スイカ)のお得な作り方と利用法!Suicaの種類もご紹介

Suica(スイカ)のお得な作り方と利用法!Suicaの種類もご紹介

JR東日本が取り扱う交通系電子マネーSuicaは、特に首都圏近辺にお住まいの方には欠かせないツールとなっています。毎日のように通勤・通学などで利用するという方も多いですよね。

そんな身近なSuicaだからこそ、意外とサービス内容を詳しく知らないままになんとなく使っているという方もいるのではないでしょうか?

そこでここでは、Suicaをよりお得に、そして便利に使いこなすためにぜひ知っておいてほしい、Suicaの仕組みや種類、そして活用術などについて詳しく解説していきましょう。

JR東日本の交通系電子マネー!Suica(スイカ)の基本概要を紹介

まずはSuicaの基本的なサービスの概要について確認しておきましょう。Suicaは、JR東日本が取り扱う交通系電子マネーの1種です。

Suica(スイカ)はプリペイド型のサービスで、事前にチャージして支払いに利用します。

チャージ上限額は大半の交通系電子マネーと同様に2万円となっており、電子マネーとしては鉄道利用だけでなくコンビニなどの対象店舗での支払いにも使うことができます。

日本全国で使える!Suicaの相互利用エリア

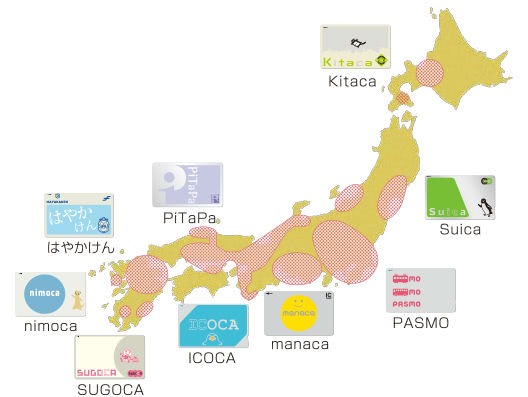

SuicaはJR東日本のサービスですが、Suicaを含む複数の交通系電子マネーが2013年より相互利用可能となっており、各対応エリアでもSuicaを利用することができるようになっています。

Suicaの相互利用対応電子マネーとしては、以下のようなものがあります。

| エリア | 電子マネー |

|---|---|

| 北海道 | ・SAPICA ・Kitaca(キタカ) ・ICAS nimoca |

| 仙台 | ・odeca ・icsca |

| 新潟 | ・りゅーと |

| 東海 | ・TOICA(トイカ) ・manaca(マナカ) |

| 西日本 | ・ICOCA(イコカ) ・PiTaPa(ピタパ) |

| 九州 | ・SUGOCA(スゴカ) ・nimoca(ニモカ) ・はやかけん> |

基本的には、このすべてのエリアでSuicaを利用して鉄道やバスの乗車が可能となっています。ただし、異なるエリアをまたぐ形での利用には現状非対応となっているので、その点は注意してください。

交通系電子マネー唯一のモバイル版も選べる!Suicaの作り方と種類

Suica(スイカ)を作る際には、以下の5種類から選ぶことが可能です。

- カード型Suica

- モバイルSuica・EASYモバイルSuica

- Apple Pay Suica

- Google Pay Suica

Suicaではスマホや携帯電話で使えるモバイル版サービスも用意されているのです。

こうした利便性・機能性の高さも、Suicaならではの魅力であり、メリットと言ってよいでしょう。それでは以下に、それぞれのタイプの特徴や機能について簡単に解説していきましょう。

用途に応じて選べる!3種類のカード型Suica

電子マネーとしては基本ともいえるカード型のSuicaは、さらに細かく以下の3種類に分類され、用途に応じて選ぶことができます。

- Suicaカード

- My Suica(記名式)

- Suica定期券

このほかに、クレジットカードにSuicaが搭載された一体型タイプもあります。

Suicaカードはきっぷと同じようにすぐに購入して利用できる無記名式、My Suica(記名式)は購入時に氏名・生年月日などの個人情報を登録して自分専用のものとして利用する仕組みとなっています。

いずれも基本的な使い方は変わらず、鉄道利用や加盟店での電子マネー利用が可能です。

Suicaで新幹線も乗れる

また、対象路線の普通列車グリーン車を便利に利用できる『グリーン車Suicaシステム』や、対象路線の新幹線自由席を在来線のようにタッチ&ゴーで利用できる『タッチでGo!新幹線』といったサービスも利用することができて便利ですよ。

なお、Suicaでは原則として盗難・紛失時の再発行が可能となっており、その際にはチャージ残額や定期券部分の補償も受けられる補償サービスも備わっていますが、無記名のSuicaカードに関しては再発行・補償ともに対象外となるので注意してくださいね。

機能充実でもっと便利!モバイルSuica

モバイルSuicaはおサイフケータイ対応のAndroidスマホや携帯電話で利用できるモバイルアプリ版のSuicaです。

カード型Suicaと同様に電子マネーを利用でき、利用履歴や残高などの確認も画面上ですぐに行えるうえに、クレジットカードを登録してほとんどいつでもどこでもクレジットカードチャージを行うことが可能となっています。

更にモバイルSuicaならお得に新幹線のチケットを購入できる「新幹線eチケットサービス」や東海道・山陽新幹線をチケットレスで利用できるエクスプレス予約サービスとの連携と言ったカード型Suicaにはない機能・サービスを複数備えています。

モバイルSuicaは2020年2月26日から年会費が無料になりました。

iPhoneでモバイルSuicaが無料!Apple Pay Suica

Apple Pay Suicaは、モバイルSuicaのApple社製端末向けバージョンとなっています。iPhoneやApple WatchといったApple社製端末向けの決済サービスApple Payを利用して提供されており、機能・サービス面は原則モバイルSuicaと同等です。

また、複数のSuicaを登録することができるので、通勤・通学や仕事用とプライベート用とでSuicaを使い分けたいという方にも便利に活用できるでしょう。

そしてこのApple Pay Suicaの最大の特徴は、年会費無料で利用可能という点です。

モバイルSuicaとほとんど同じ機能を無料で利用できますので、お得さという点では最良の選択肢と言えるでしょう。

モバイルSuicaとの併用も可能!Google Pay Suica

Google Pay Suicaは、Android端末向けの新たな決済サービスGoogle PayでSuicaを発行して利用するタイプのサービスです。こちらもApple Pay Suicaと同じく年会費無料で利用することができます。

ただし定期券機能の利用やエキスプレス予約サービスなど一部利用できない機能があります。

このように機能が一部制限される代わりに、Google Pay Suicaでは同じAndroid端末向けのモバイルSuicaアプリと1枚のSuicaのデータを共有する形での併用が可能となっています。

Suicaが標準搭載!Suica(スイカ)利用におすすめのクレジットカード

Suicaをもっとお得に利用したい、積極的にポイントを貯めたいという方におすすめしたいのが、クレジットカードチャージです。

改札通過時に残高に応じて自動的にチャージを行ってくれるオートチャージサービスを利用すれば、残高不足の心配なくSuicaを利用できるうえ、チャージのたびに確実にポイントを貯めていくことができますからね。

クレジットカードでチャージすればポイント2重取り

Suica(スイカ)へのチャージでポイントが貯まるクレジットカードを活用すれば、チャージ&利用でポイントの2重取りが可能です。

また、オートチャージに対応しているクレジットカードなら、1.5%ものポイント還元を受けられて大変お得です。

お得にSuicaを利用するなら、オートチャージに対応しているクレジットカードは必携と言えるでしょう。

Suicaへのチャージでポイントが貯まるクレジットカードを利用すれば、チャージ&Suica利用でポイントを2重取りできます。

ここからはSuicaオートチャージでお得にポイントが貯まるおすすめのクレジットカードをご紹介していきます。これからご紹介するカードはSuicaへのオートチャージに対応してますから、使い勝手も抜群ですよ。

ワンランク上のサービスをご希望の方におすすめ!ビューゴールドプラスカード

ビューゴールドプラスカードは上級クラスのカードですから、より充実したサービスをご希望の方におすすめです。

Suicaへのオートチャージで1.5%還元の他、モバイルSuica定期券の購入で合計6%(※1)、モバイルSuicaグリーン券や「えきねっと」でJR券を予約した時の還元率はなんと合計10%(※2)とかなりの高還元で利用頂けます。

入会特典として5,000円分のポイントがプレゼントして貰えて、年間100万円以上の利用すれば翌年も5,000円分のボーナスポイントが貰えます。

利用額に応じてボーナスポイントも付与される特典もありますので、使い方次第ではポイントだけで年会費の元は取れてしまうでしょう。

空港ラウンジ無料サービスをはじめ、東京駅構内の「ビューゴールドラウンジ」が利用できるなど、旅行やお出かけの際もワンランク上のサービスを利用頂けます。

上級カードですから、ショッピング保険や旅行保険の補償も手厚く、より充実したサービスを楽しみたい方におすすめの1枚です。

| 年会費 | 11,000円(税込) |

|---|---|

| 特典 |

・Suicaオートチャージでポイント還元率1.5% ・JREポイント加盟店にてポイント還元率1% ・年間利用累計額100万円以上で5,000円相当のボーナスポイント ・東京駅構内『ビューゴールドラウンジ』利用可能 ・ゴールド会員限定イベントを開催 ・空港ラウンジ無料サービス ・最高5,000万円の国内・海外旅行傷害保険付帯 ・年間最高300万円のショッピングプロテクション付帯 |

※1 ビューゴールドプラスカードでモバイルSuica定期券購入した場合、「鉄道利用で貯まるポイント」も付与。

※2 ビューゴールドプラスカードで「えきねっと」予約決済し新幹線eチケットでチケットレス乗車した場合

JALマイルを貯めたい方におすすめ!JALカードSuica

JALカードSuicaはその名の通り、JALカードと提携する形で発行されているビューカードです。

フライトに加えて通常のショッピング利用でもJALマイルが貯まる仕組みになっている一方で、JR東日本の対象サービスを利用した時はJREポイントが貯まります。

それでもSuicaオートチャージでポイント還元1.5%の特典はきちんと備わっていますので、Suicaユーザーには十分に使える1枚と言えるでしょう。さらにこのJALカードの魅力はなんといっても、マイルの貯めやすさですね。

普段のショッピングで200円ごとに1マイルというお得なレートでマイルが貯まるほか、JAL航空便の搭乗ごとに最大5,000マイルもの大量ボーナスマイルを獲得することができます。

出張が多い方にも一押しのクレジットカードですね。

| 年会費 | 初年度無料、次年度以降2,200円(税込) |

|---|---|

| 特典 |

・フライトやショッピング利用でJALマイルが貯まる ・Suicaチャージや定期券の購入でポイント還元率1.5% ・最大5,000マイルのフライトボーナスマイルを付与 ・JALカード提携特約店でショッピングマイル2倍 ・JREポイント加盟店にてポイント還元率1% ・JALマイルをSuicaにチャージ可能 ・JREポイントをJALマイルに交換可能 ・モバイルSuica年会費無料などビューカード共通特典多数付帯 ・最高1,000万円の国内・海外旅行傷害保険付帯 ・国際ブランドJCB |

Suica(スイカ)が使える主要なお店とSuicaのサービス

Suicaが電車だけでなくお店での支払いに使えることは知っていても、どこで使えるのかはあまり把握していないという方もいるのではないでしょうか?

Suicaの加盟店は、駅構内のコンビニ・売店や駅ビルなど、いわゆるエキナカのお店はもちろん、街中のコンビニやショッピングセンター、飲食店など幅広いジャンルにわたっています。

ここからはSuicaのサービスと利用できる加盟店についてご紹介していきます。

SuicaでJR東日本線の鉄道を乗車すると2%還元

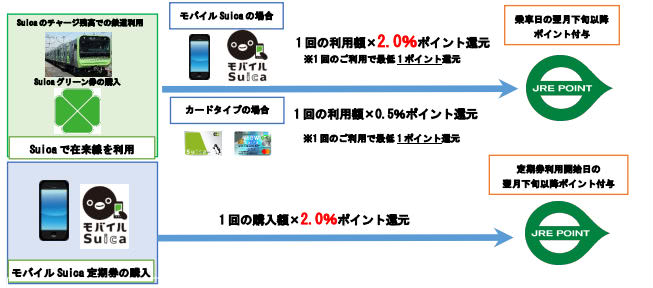

2019年10月1日より、JRE POINT WEBサイトに登録したSuicaで東日本線の鉄道に乗るとJRE POINTが貯まるサービスが開始されました。

- モバイルSuica:2%還元

- Suicaカード:0.5%還元

こちらの乗車ポイントサービスはJRE POINT WEBサイトに登録したSuicaでないと還元対象とならない為、登録を済ませておきましょう。

10回以上の乗車でポイント還元!リピートポイントサービス

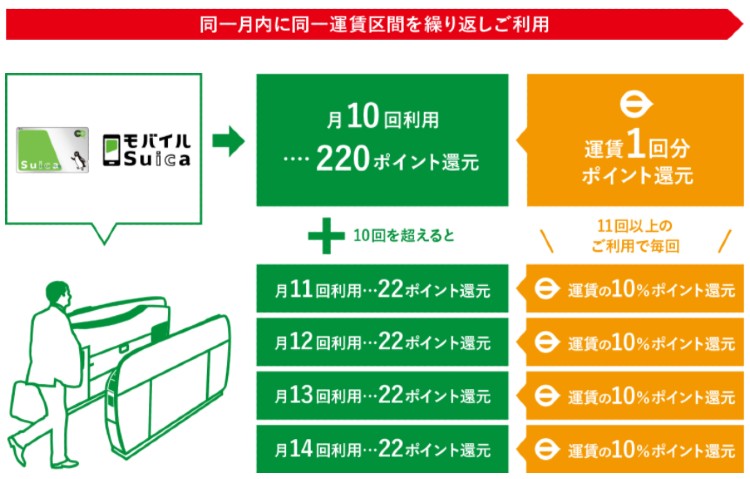

2021年3月1日からSuicaで月10回以上乗車するとJRE POINTが貰える「リピートポイントサービス」が開始しました。

Suicaで同一賃金区間の利用が月10回になった時に運賃1回分のJRE POINTを還元されるサービスで、11回以上で1回ごとに運賃の10%分のポイントが貰えるサービスです。下記は運賃が220円の場合の例です。

乗車ポイントも同時に貯まりますし、モバイルSuicaでもカード型SuicaでもJRE POINT WEBサイトに登録したSuicaならどちらもサービス対象です。

例えば、モバイルSuicaで6回、カード型Suicaで4回の計10回でも対象となります。

リピートポイントサービスはSuica定期券で定期券区間のみ利用の場合対象外(モバイルSuica定期券含む)です。Suica定期券を利用している方は、次にご紹介するオフピークポイントサービスを是非活用しましょう。

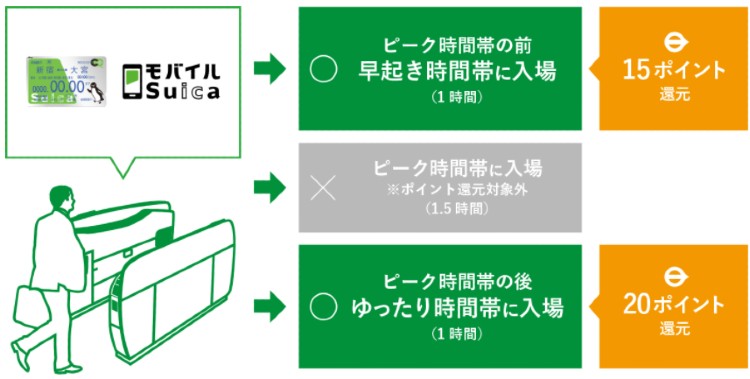

Suica定期券の方はオフピークポイントサービス!時差通勤を応援

2021年3月15日から始まったオフピークポイントサービスは、Suica定期券を利用している方が対象となります。

こちらのサービスは、JRE POINT WEBサイトに登録したSuica定期券でポイント還元対象となる時間に改札機を通った場合にJRE POINTが還元されるサービスです。

こちらのサービスにはエントリーが必要ですが、1度エントリーしておけば、ポイント対象時間に改札を通る都度ポイント還元を受けられますので、Suica定期券を利用している方は是非エントリーしておきましょう。

オフピークポイントサービスでポイント付与対象となる時間帯とエリアはこちらの公式資料で確認頂けますので、Suica定期券を利用している方は是非チェックしてみてくださいね。

Suicaの主要な加盟店をジャンル別に紹介

ここで、Suicaの主要な加盟店をジャンル別にご紹介しておきましょう。

| ジャンル | 店舗 |

|---|---|

| コンビニ・売店(エキナカ) | ・NEW DAYS ・キオスク ・銘品館 ・ベックスコーヒーショップ など |

| 駅ビル | ・ルミネ ・ペリエ ・テルミナ ・エスパル など |

| JR東日本系列サービス | ・JR東日本車内販売 ・メトロポリタンホテルズ ・ジェクサー ・JR東日本レンタリース など |

| コンビニ | ・セブンイレブン ・ローソン ・ファミリーマート ・ミニストップ など |

| ショッピングセンター・スーパー | ・イトーヨーカードー ・イオン ・ドン・キホーテ ・ピアゴ など |

| 小売店(家電量販店、書店など) | ・ビックカメラ ・紀伊國屋書店 ・洋服の青山 ・ココカラファイン など |

| 飲食店 | ・マクドナルド ・ガスト ・かっぱ寿司 ・ミスタードーナツ など |

| アミューズメント | ・快活クラブ ・カラオケ館 ・スパリゾートハワイアンズ など |

| ホテル | ・ルートインホテルズ ・ホテルニューグランド ・ホテルファミリーオ、ホテルフォークロード |

| 交通 | ・KMタクシー ・オリックスレンタカー ・ANA機内販売 ・エッソ、モービル、ゼネラル ・タイムズ など |

| その他 | ・ヤマト運輸 ・国立科学博物館 など |

ここには書ききれませんが、まだまだ数多くのお店や施設やSuicaの加盟店となっています。生活の中の様々なシーンで活用することができるでしょう。

Suicaの支払いでJRE POINTが貯まる!ポイントプログラムを解説

他の多くのプリペイド型電子マネーと同様、Suicaにも利用に応じてポイントが貯まっていくお得なポイントシステムが備わっています。

Suicaで採用されているのは、JR東日本の共通ポイントであるJRE POINTです。JRE POINTは2018年6月に新たなポイントシステムとして、既存のJR東日本の複数のポイントシステムを統合する形でスタートしました。

実質有効期限無期限!多彩な方法で貯められるJRE POINT

JRE POINTの仕組みを簡単に確認しておきましょう。JRE POINTはSuica利用のほかにも、JR東日本の様々なサービスを介して貯めることができます。

- ビューカードの利用

- JRE POINT加盟店でのポイントカード提示

- ショッピングサイト『JRE MALL』の利用

- スマホアプリ『JRE POINTアプリ』の利用

このように多彩なサービスを通してJRE POINTを獲得することが可能となっているのです。貯まったポイントは、後程ご紹介しますが、やはりJR東日本の複数のサービスで利用可能です。

また、JRE POINTの有効期限はポイントを貯めたり使ったりした日から2年間となっており、継続的に対象サービスを利用していれば実質有効期限無期限で貯め続けていくこともできます。

ポイント獲得の方法が複数用意されており、しかも実質有効期限無期限で利用できるJRE POINTは、非常にお得で貯めやすいポイントシステムと言えるでしょう。

Suica利用でJRE POINTが貯まるお店を一挙紹介

SuicaでJRE POINTを貯めるうえで注意してほしい点が1つあります。それは、すべてのSuica利用がJRE POINT付与の対象となるわけではないということです。

Suicaの支払いでJRE POINTが獲得できるのは、下記マークのあるお店での支払いに利用した際のみとなっています。

鉄道利用や対象店舗以外の加盟店での利用ではJRE POINTは貯まりません。Suica支払いでポイントが獲得できる店舗をこちらもジャンルごとに一覧でご紹介しましょう。

| ジャンル | 店舗(還元率) |

|---|---|

| コンビニ・売店(エキナカ) | ・NEW DAYS(0.5%) ・キオスク(0.5%) ・銘品館(0.5%) ・ベックスコーヒーショップ(0.5%) など |

| 駅ビル | ・ルミネ(0.5%) ・ペリエ(0.5%) ・テルミナ(0.5%) ・エスパル(0.5%) など |

| JR東日本系列サービス | ・JR東日本車内販売(0.5%) ・メトロポリタンホテルズ(0.5%) ・ジェクサー(1%) |

| 飲食店 | ・デニーズ(0.5%) ・ポッポ(0.5%) |

| ショッピングセンター・スーパー | ・イトーヨーカードー(0.5%) ・ヨークマート(0.5%) ・アリオ(0.5%) |

| 小売店 | ・紀伊國屋書店(1%) ・紳士服のコナカ(0.5%) ・洋服の青山(1%) |

| アミューズメント | ・ニンテンドー(0.5%) |

| ホテル | ・ホテルニューグランド(0.5%) ・ホテルファミリーオ、ホテルフォルクローロ(0.5%) |

| その他 | ・ANA国内線機内販売(0.5%) ・タイムズ(1%) ・ヤマト運輸(0.5%) |

基本的に、駅ビルやエキナカのコンビニ・売店などはほとんどがJRE POINT付与の対象となります。一方で街中でのお店に関してはJRE POINTが獲得できる店舗が限られてくるので、よく確認が必要です。また、還元率もお店によって0.5%または1%と異なります。

Suicaチャージや支払いに利用可能!JRE POINTの使い道

Suicaやビューカードの利用で貯めたJRE POINTの使い道についてもご紹介しておきましょう。JRE POINTには以下のように複数の用途が用意されています。

- JRE POINT加盟店(駅ビル)にて利用

- 登録Suicaにチャージ

- (JRE POINT用)Suicaグリーン券に交換

- ショッピングサイト『JRE MALL』にて利用

- 商品交換

JRE POINTはJRE POINT加盟店でそのまま1ポイント1円として利用頂けますので、便利です。

また、Suicaへのチャージも1ポイント1円として、1円単位でチャージすることができます。これほど多様な使い道が用意されていれば、自分に合った使い方を選ぶことができますよね。

どんどんポイントを貯めて、SuicaやそのほかのJR東日本のサービスをさらにお得に活用しましょう。

あなたが一番使いやすいSuicaはどれ?タイプ別機能比較一覧

各タイプのSuicaの特徴が一通りわかったところで、気になる機能を一覧で比較してみましょう。

| 機能 | カード型Suica | モバイルSuica | Apple Pay Suica | Google Pay Suica |

|---|---|---|---|---|

| 年会費 | 無料 ※購入時デポジット(預り金)500円が必要 |

無料 | 無料 | 無料 |

| 電車・加盟店での電子マネー利用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 定期券 | 〇 | 〇 | 〇 | × |

| Suicaグリーン券の購入 | 〇 | 〇 | 〇 | × |

| 『タッチでGo!新幹線』利用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 『エクスプレス予約サービス』の利用 | × | 〇 | 〇 | × |

| クレジットカードチャージ | △ ※ATM『VIEW ALTTE』でのビューカードによるクレジット決済チャージ可 |

〇 | 〇 | 〇 |

| ビューカードによるオートチャージ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 銀行チャージ | × | 〇 | × | × |

| 加盟店レジでの現金チャージ | 〇 | 〇 | × | 〇 |

| 券売機・チャージ機での現金チャージ | 〇 | 〇 ※専用チャージ機のみ |

× | 〇 ※専用チャージ機のみ |

こうしてみると、やはりモバイルSuica、Apple Pay Suicaがもっとも機能が充実しており、利便性が高いことがよくわかりますね。

仕組みを知ればSuica(スイカ)はもっとお得に便利に使える

Suicaのような交通系電子マネーは、自ら選んで使い始めるというよりは、通勤・通学などのために必要に迫られて利用する方も多いですよね。だからこそ、詳細なサービスや仕組みを把握しないままに何となく使い続けてしまいがちです。

ですがSuicaは、使い方次第ではもっとお得に、そして便利に利用できるサービスなのです。ぜひこの機会にSuicaやJRE POINTの仕組みを知り、積極的に活用してみてはいかがでしょうか?