クレジットカード基礎知識

死亡後のクレジットカード処理の注意点!遺族がやるべきこと

投稿日時:2019.09.09

身内が亡くなったら、家族が必ず向き合わねばならないのが遺品の整理です。中でも近年、故人のカード類の処理に悩む事例が増えています。

プリペイドカードやデビットカードなど、カードは私たちの生活にはなくてはならないものだけに、どなたもこの問題と無縁ではいられません。

特にクレジットカードを放置すれば、様々な問題が生じる可能性があるので注意が必要です。今回は死亡した人のクレジットカードの処理方法や注意点を、残された家族の目線から解説したいと思います。どなたもぜひ最後まで目を通してください。

死亡後クレジットカードを放置すると起こるかもしれない問題

大切な人を亡くすのは本当に大変なことですよね。直後はどのご家族も心身ともに極限状態でしょう。でも少し落ち着いたら、ご遺族にはやるべきことがたくさんあります。

その一つが故人が所有していた品々の処理です。その中のクレジットカードは、そのまま放置される例も多いようです。なぜならクレジットカードの正しい処理方法が、まだ一般に知られていないからです。

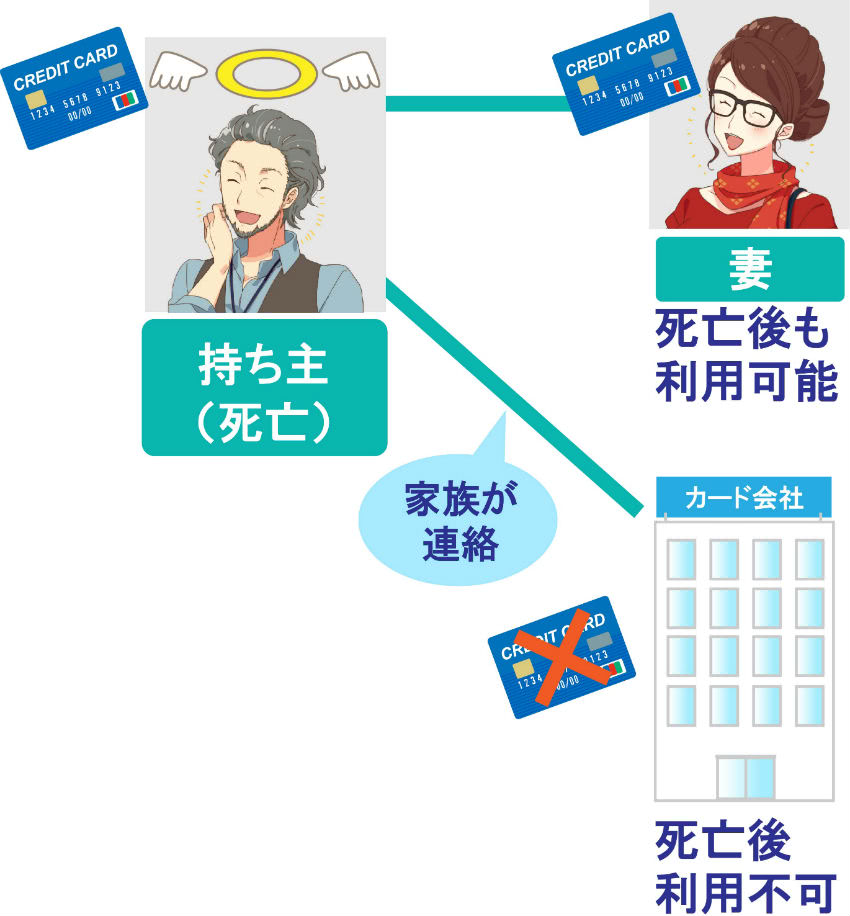

保有者が死亡してもカードは止まらない

まず最初に確認しておきたいのは、持ち主が死亡してもクレジットカードは利用停止にならないということです。

銀行口座も名義人の死亡と同時に使えなくなると言われていますが、実際には故人の口座が自動的に凍結されることはありません。クレジットカードもそれと同様です。

家族がカード会社に連絡を入れない限り、死亡した方のカードはずっと有効なままです。

クレジットカードは相続できない

ならば家族が故人のクレジットカードをそのまま使ってもいいのでしょうか?

答えはNOです。自分以外の名義のクレジットカードを使用することは、カード規約違反に当たります。

特に亡くなった人のカードを使ってしまうと、相続上の問題が生じるケースもあるのでご注意ください。

「では正式に相続の手続きをすればいいのでは?」と考えた方もいるかもしれませんね。でも実はクレジットカードは相続の対象にはなっていません。従って名義変更もできないのです。

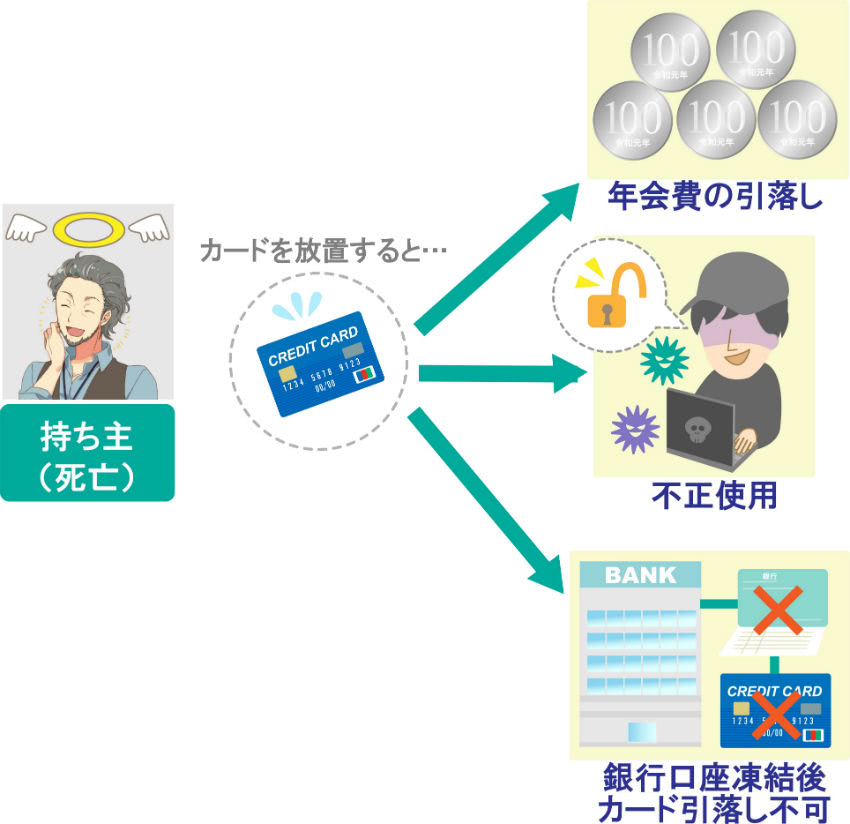

そのまま放置するとお金がかかる可能性も

どうせ誰も使えないのだとしたら、故人のクレジットカードなどそのまま放ったらかしでもいいような気もします。確かに暫くはそのままでも大丈夫ですが、長期間ほったらかしにしていると、以下のような問題も生じます。

- 年会費が毎年引き落とされる

- 不正使用される可能性がある

- 銀行口座が凍結されるとカード代金を支払えなくなる

それぞれの問題についてもう少し詳しくご説明しましょう。

クレジットカードの年会費に注意

まずはクレジットカードの年会費についてです。もしも年会費が有料のカードなら、解約手続きをしない限りは毎年必ず年会費が引き落とされます。

金額は0円から数万円以上までと様々で、中には前年中にショッピングすることによって翌年度の年会費が無料になるカードもあります。

なのでクレジットカードをそのまま放置すれば、早ければ会員が死亡した年内には、また遅くとも2年目から年会費の引き落としが始まる可能性があるのです。

| カードのタイプ | 年会費 |

|---|---|

| スタンダード | 通常:0円~2,000円程度 免除条件:前年度カード利用で翌年は0円 |

| ステータス | ゴールド:2,000円~ プラチナ以上:20,000円~ |

年会費はゴールドやプラチナなどステータスカードでは数万円、もしくはそれ以上になることもあるので馬鹿になりませんよね。

カードを見るだけでは年会費の金額までは判断がつかないので、いずれにしても早めに解約する方がよさそうです。

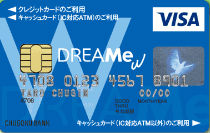

有効期限をチェックすれば年会費を支払わずに済む

しかし年会費の請求は年に1度ですから、そう慌てる必要はありません。亡くなった人のクレジットカードを見れば、いつ頃までに解約すれば年会費を請求されずに済むかが分かります。

まずクレジットカードの以下の部分を見てください。ここにはカードの有効期限が記載されています。

もしもここに「06/22」と記載されていれば、そのクレジットカードの有効期限は「2022年の6月」です。つまり入会した月は6月だということになりますね。

年会費は入会月を起点として計算されますから、上のカードの場合は6月いっぱいまでに解約すれば翌年度の年会費を支払わずに済みますよ。

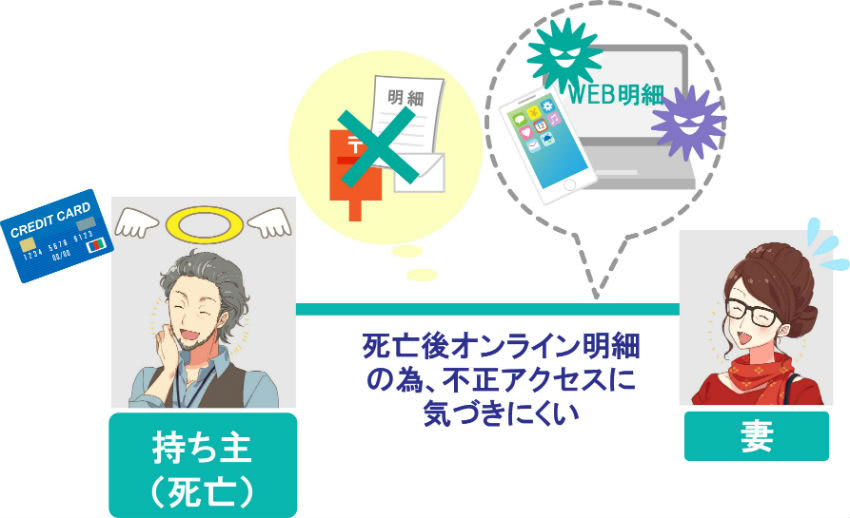

不正使用されても気づけない

次なる問題はクレジットカードの不正使用についてです。持ち主が死亡したからといって安心はできません。そのクレジットカードが有効である以上、不正使用される可能性は残っています。

しかも近年オンライン化が進んで明細書が自宅に郵送されなくなったため、家族は不正使用に気づきにくい状況です。

カード会社の方で不正使用を検知すれば、カードはすぐ利用停止になり登録された電話番号に連絡が入ることになっていますが、家族がこの電話を受けることができるかどうかも分かりません。やはり早くカードを解約して安心したいですよね。

口座が凍結されてもクレジットカードの債務は残る

故人の銀行口座の解約や相続の手続きを先に済ませたいご家族も多いかもしれませんが、順番としてはクレジットカードを解約する方が先です。

というのも銀行口座が凍結されると、まだ残っているクレジットカード代金の支払いができなくなってしまうからです。

カード会社は会員が死亡したことを知らないので、引き落としができなければ滞納扱いになってしまうでしょう。電話連絡や通知のハガキを家族が見逃せば、延滞金が発生するかもしれません。

亡くなった人の債務は法定相続人が引き継ぐことになりますから、これは遺族にとって大問題です。

どのカードにも未払金が残っている可能性がある

では故人のクレジットカードには、どのくらいの「未払い金」が残っているものなのでしょうか?

クレジットカードは後払い方式なので、持ち主が死亡した時点ではどのカードにも未払い金が残っている可能性があります。

そしてこの支払いが完了する時期は、支払い方法によって異なります。

カード利用から数年経っても未払い残高は残る

もしも1回払いなら、最後のカード利用の2ヶ月後にはすべて支払い終わっているでしょう。しかし分割払いの場合はカードを使った月から最長3年間、リボ払いなら金額によって100ヶ月以上先まで支払が続く可能性があります。

| カードの支払い方法 | 支払いが完了するまでの期間 |

|---|---|

| 1回払い | 1ヶ月~2ヶ月 |

| 分割払い | 3ヶ月~36ヶ月 |

| ボーナス払い | 最長6ヶ月 |

| リボ払い | 1ヶ月~ ※利用額によって異なる |

もちろん持ち主が死亡した後も、この支払いは継続します。

そして故人のクレジットカードを解約すれば、遺族がこれら残高を原則一括払いで清算することになるのです。

債務残高を知るには解約手続きをするしかない

故人のクレジットカードにどのくらいの債務が残っているのか、家族としては一刻も早く正確な金額を知りたいところでしょう。

しかし自宅に紙の明細書が郵送されないとしたら、家族には故人のカード利用残高を知る手立てはありません。カード会員サイトで利用明細を見れたらいいのですが、ログインするにはIDとパスワードが必要です。

死亡後のクレジットカード手続き!家族が対応すべきカード解約の3ステップ

死亡した人のクレジットカードは放置せず、家族ができるだけ早く解約手続きに入った方がいいということがわかりました。

では具体的にどうやって死亡した人のクレジットカードを処理すればいいのか、最初から順を追ってご説明しましょう。

1. 遺品からクレジットカードを探し出す

第一に家族がやるべきことはクレジットカードを「探すこと」です。故人がクレジットカードを使っていたかどうか、家族でも正確に把握している人は少ないでしょう。

JCBが毎年行っている調査によれば、誰もが複数のクレジットカードを所有していても不思議ではないのです。

・クレジットカード保有率:85%

・1人あたり平均保有枚数:3.2枚

・普段持ち歩くカード平均枚数:2.1枚

この調査結果が正しければ、年代に関わらず殆どの人が複数のクレジットカードを保有しており、誰もが財布に2枚、そしてあと1枚を家のどこかにしまっている可能性があるのです。

カード類はクレジットカードだけではない

しかし死亡した人のカードを探し出すのって、実はそんなに簡単なことではありません。

今は多種多様なカード類が存在し、家族にはどれがクレジットカードなのかすら判断がつかないからです。

券面のデザインや色だけで判断するのは危険ですので、次に簡単なクレジットカードの見分け方をご紹介しましょう。

ブランドマークつきならば決済カード

まずはブランドマークです。もしも以下のロゴマークがプリントされていれば、そのカードはお店やインターネットでの支払いに使える決済カードです。

以上7種類のブランドマークを目印にすれば、雑多なカード類をクレジットカード・プリペイドカード・デビットカードの3種類まで絞り込むことができます。

特定の文字列が見当たらなければクレジットカード

次なる目印は「特定の文字列」です。これによってクレジットカードを識別できますよ。

以下にカードの識別方法をまとめましたのでご覧ください。

| カードの種類 | ブランドマーク | 特定の文字列 |

|---|---|---|

| クレジットカード | あり | – |

| プリペイドカード | あり | “PREPAID”、 「プリペイド」 |

| デビットカード | あり | “DEBIT”、 「デビット」 |

| 電子マネーカード | なし | – |

| ポイントカード | なし | – |

文字は大きくプリントされているとは限りません。隅っこに小さく記載されていることも多いので、必ずカードの隅々までチェックしてくださいね。

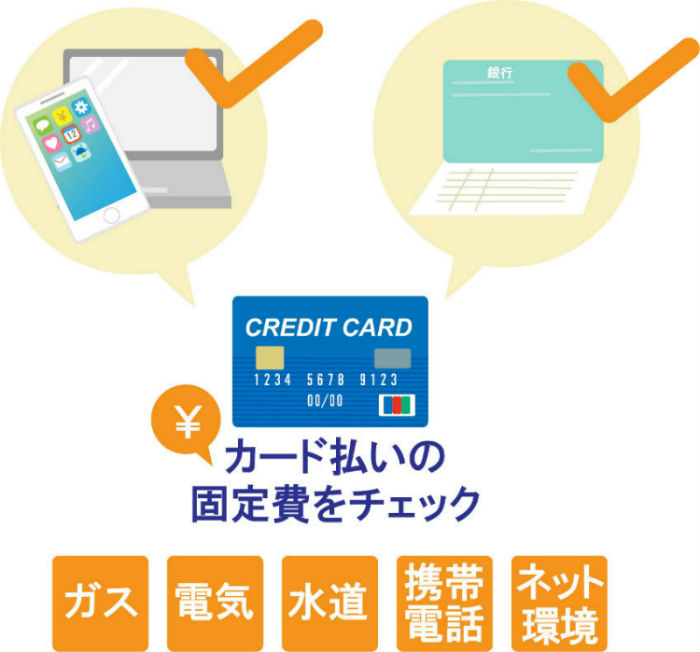

2. クレジットカード払いしているものをチェックする

クレジットカードを探し出すことができたら、次にそのカードで支払っている固定費をチェックしましょう。今は様々な料金をクレジットカードで支払えるので、以下のような料金がカード決済になっている可能性があるからです。

- ガス

- 電気

- 水道

- 携帯電話

- インターネットプロバイダ

- 各種オンラインサービス等の会費

- 会員制クラブ等の会費

これを知らずにクレジットカードを解約すればそれぞれの料金が支払えなくなり、最終的には企業から延滞の通知が届くことになるでしょう。

もしも家族がそのサービスを引き続き利用するのであれば、クレジットカードの解約の前に支払い方法や名義人を変更せねばなりません。特にライフラインに関わるサービスの料金が未納になっては困りますよね。

カードを解約する前には、必ずキャリアや電力会社などに連絡を取って所定の手続きを済ませましょう。

残った家族が使わない会費などについては、特に調べる必要もありません。この場合はカード解約により会費を支払えなくなれば、自動的に脱会となります。

3. カード会社に解約を申し出る

さて以上で解約のための準備は整いました。ここから先はいよいよクレジットカードの解約手続きです。まずカード裏面を見てください。必ずカード会社への連絡先が記載されているので、そこに電話をかけます。

事前に以下のものを準備し、また死亡した人に関する情報(生年月日や死亡日時、代理人との続柄など)もすぐ答えられるようにしておきましょう。

・クレジットカード

・戸籍謄本・住民票(除票)・死亡診断書など

本来クレジットカードの解約は電話だけで終わるのですが、今回は亡くなった人のカードを法定相続人(家族)が本人に代わって解約するため、併せて上記の書類を送付するよう指示されるケースもあります。

カード解約は銀行口座の解約の前に済ませよう

亡くなった方のクレジットカードの利用残高が0円であれば、手続きはこれで完了です。しかしカードに未払い金が残っている場合は、法定相続人が故人に代わってそれを支払わねばなりません。

残高の確認や清算方法などは、カード会社の指示に従ってください。もしもこの時点で本人名義の銀行口座が使えなくなっていると、他の支払い方法を指定せねばならないのでちょっと面倒です。

なので銀行口座の解約は、クレジットカードの解約よりも後回しにする方がいいんですね。

なお名義人の死亡を知った時点で、銀行口座は凍結されます。なのでこの段階では、銀行に対して相続に関する問い合わせなども控えてください。

死亡した人のクレジットカード解約の前に家族がやるべきこと

亡くなった方のクレジットカードは、遺族が故人に代わって解約手続きするしかないということが分かりました。

ただそ故人のカードは長く放置すべきではないですが、無闇に解約を急ぐ必要はありません。その前に、家族にはぜひ考えておいて頂きたいことがあるからです。

カードの負債を支払いたくなければ相続放棄を

「もしも故人のカードに多額の債務が残っていたとしたら?」これは死亡した人のクレジットカードを解約する前に、家族が一度は考えておくべきことでしょう。

カードを解約すれば債務は通常一括返済となるため、家族には支払えない可能性もあります。

しかしそうなった場合にも「相続放棄」という手続きが可能です。

3パターンの相続方法を選択できる

マイナスの遺産=つまり債務の相続を避けるために、遺族は以下の3パターンの相続方法を選択できるようになっています。

| 相続の種類 | 説明 | 手続き |

|---|---|---|

| 単純承認 | プラス・マイナスに関わらず全て相続 | 不要 |

| 限定承認 | マイナスがあれば相続分から返済 余剰分は相続できる |

3ヶ月以内に家裁で手続き |

| 相続放棄 | プラス・マイナスに関わらず全て放棄 | 3ヶ月以内に家裁で手続き |

相続放棄だとプラス分も相続できなくなりますが、相続分から返済して余剰分を相続できるという「限定承認」という手段もあります。ただし以下のような都合の良い選択肢はありませんのでご注意ください。

× クレジットカードの負債だけは支払いたくない

故人の支払い金が免除されるクレジットカードもある

なおクレジットカードの中には、保有者が死亡すればその時点での負債が0円になるものも存在します。数は少ないのですが、ご参考までにご紹介しておきましょう。

以下は中国銀行ドリーミーカードの「お支払い安心保険サービス」の概要です。

・死亡・重度障害時にはショッピング・キャッシングの支払いを補償

・家族会員の利用分も補償対象

・ただしリボ払い・分割払い(3回以上)の利用残高のあることが条件

なおポケットカードも同様のサービスを実施していましたが、こちらは2018年2月28日をもって終了しています。

解約すると家族カードやETCカードが使えなくなる

またクレジットカードを解約してしまうと、使えなくなるのはそのカードだけではないということも忘れないでくださいね。以下のようにクレジットカードと関連する家族カードやETCカードも、同時に解約となり使えなくなってしまいます。

電子マネーiDとQUICPayはポストペイ(後払い)タイプですから、クレジットカードの解約と同時に使えなくなります。

プリペイドタイプの電子マネー残高は相続の対象

でも以下のようなプリペイドタイプの電子マネーには、生前にチャージした分がまだ残っている可能性があります。これを家族が使おうと思えば使えない訳ではありません。

ただし電子マネーの残高は相続の対象となるため、手続きが済むまではそのままにしておく方が無難です。

ポイントは相続できない

ではクレジットカードに貯まっているポイントはどうなるのでしょうか?

結論から先に言いますと、故人が貯めたカードポイントを家族が使うことはできませんし、また相続もできません。

クレジットカードを解約すれば、保有していたポイントも消滅してしまうのです。自分が死んだ時のことを考えれば、普段からポイントはやたらと貯め込まず、こまめに使い切った方がよさそうですね。

マイルなら家族が相続できる

ただしマイルについては相続が可能ですよ。ご家族は各マイレージのサービス窓口に連絡をとった上、所定の手続きで故人のマイル残高を相続してください。

| ポイントの種類 | 相続の可否 |

|---|---|

| 一般的なポイント ・Tポイント ・dポイント ・永久不滅ポイント ・Pontaポイント ・その他 |

相続できない |

| 航空会社のマイル ・JALマイル ・ANAマイル |

相続できる |

カードの存在を見落としても大丈夫

最後に、死亡した人のクレジットカードを家族が見落とした場合のことも考えておきましょう。そもそもクレジットカードのように小さなものを遺品の中から探すのは困難なことは誰もがわかっていますから、見落としがあっても特に怒られたりすることはありません。

その場合、家族は以下の形でカードの存在に気づくことになるでしょう。

- カードに債務が残っている場合:督促状が届く(数ヶ月以内)

- カードの利用残高が0円の場合:更新時に新カードが届く(5年以内)

督促状は見落とさないよう注意

カードに少しでも負債が残っていれば、数ヶ月から半年以内には督促状が届きますから、家族は比較的早くカードの存在に気づけるでしょう。

しかしカードに未清算金が残っていない場合は、更新期まで数年以上カードの存在に気づかないかもしれません。

いずれの場合も、その時点から解約の手続きにとりかかればOKです。カードの存在を見落としたからといって、家族にペナルティが課せられたりすることはありませんのでご安心ください。

ただしカード会社からの督促状を見逃すのは問題ですから、少なくとも死後1年間は故人宛の郵便物には注意するようにしましょう。

死亡した人のクレジットカードは家族が解約して一括清算します

死亡した人が保有していたクレジットカードは、法定相続人が代理人となって解約します。故人のクレジットカードは家族でも勝手に使うことはできませんし、カードを解約すれば家族カードやETCカードも使えなくなります。

また解約時にはカードに残った債務を一括清算する必要があることも忘れてはいけません。なおクレジットカードの負債については、相続放棄や限定承認という選択肢も可能です。

死亡した人のクレジットカードを長期間そのまま放置すれば、年会費も発生しますし不正使用の危険性もあります。落ち着いてからで構いませんので、タイミングを見て解約の準備を始めましょう。